Статья - Дестреза La Verdadera Destreza - мертвое исскуство?

http://community.livejournal.com/art_fencing/ (с)

http://community.livejournal.com/art_fencing/ (с)http://vkontakte.ru/id13470246 Алексей Бесфамильный (с)

В России многие из тех, кто занимается фехтованием (спортивным, классическим, историческим, дуэльным), наверняка слышали о Дестрезе, однако, не многие могут утверждать, что знают о ней достаточно. Увы, я тоже не волшебник, а только учусь. Впервые я познакомился с Дестрезой при просмотре фильма «1612.Хроники смутного времени», хотя тогда я еще не знал что это Дестреза, но стиль фехтования мне понравился, и я попытался узнать о нем побольше. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы перечитать те немногие переведенные на русский язык источники, найти иностранные переводы и даже самому перевести на русский язык три статьи, посвященные технике передвижений в Дестрезе.

И я был откровенно поражен тем калейдоскопом утверждений, фактов, домыслов и легенд, которые можно услышать сейчас об этой школе фехтования. Кто-то откровенно иронизирует над «хождением вокруг да около», другие считают Дестрезу чуть ли не вершиной фехтовального мастерства, незаслуженно в свое время забытого, кто-то просто «что-то такое слышал» и с удовольствием поверит кому и чему угодно, особенно, если этот кто-то обладает достаточным весом в науке фехтования. И это неудивительно, поскольку даже люди, занимающиеся исследованием истории фехтования, сами не могут определиться в своем отношении к Дестрезе. Чтобы не быть голословным приведу несколько высказываний Эгертона Кастла из его книги «Школы и Мастера фехтования»:

«Эта система поистине невероятна. Как должно быть потешались итальянские и французские мастера, листая великолепный фолиант, и как им хотелось поставить несколько учеников Тибо с мечом в руке на противоположный край мистического диаметра и нанести им stoccata lunga при первых признаках блужданий по кругу» [3]

«В Испании было принято биться по искусственным правилам,…, и эксцентричный мастер фехтования из Фландрии получил достаточную поддержку, чтобы выпустить целый громадный том сплошной чепухи…» [3]

И в то же время:

«На первый взгляд представляется невероятным, что фехтование, преподававшееся на основе только искусственных принципов, вообще могло применяться на практике. Однако, на самом деле испанцы на протяжении 16-17 веков пользовались репутацией весьма опасных дуэлянтов…» [3]

Однако, приехали… Система, являющаяся чепухой, оказывается, способна воспитать фехтовальщиков, пользующихся репутацией опасных дуэлянтов… По-моему это уже заслуживает того чтобы разобраться поподробнее, не находите?

Я слишком мало пока знаю про Дестрезу и остальные фехтовальные системы тех лет, чтобы причислять себя к ее сторонникам или противникам, более того, мне кажется, что истина где-то посередине. Например, есть одна точка соприкосновения между «сторонниками» и «противниками» Дестрезы, и те и другие признают, что она умерла:

«В 16 веке в Испании появилась новая система фехтования, названная La Verdadera Destresa, что может быть переведено как Истинное Искусство. Учителя этого стиля стали известными по всей Европе и принципы этой школы сохранялись на протяжении 300 лет. К сожалению, это искусство было по большей части утеряно в 1800-х годах, когда французская литература, мода и влияние пришли в Испанию.» [2]

Puck and Mary Curtis (Destreza Translation and Research project - http://www.destreza.us/ )

Перевод -http://espada.family-lab.ru/destreza.html (Студия Арт-фехтования «Эспада»)

«Говорить с уверенностью о влиянии испанской школы на классическое или спортивное фехтование очень тяжело. Проникновение было неизбежно, ведь итальянская школа развивалась одновременно с испанской, а французская, как считается, корнями уходит в итальянскую. Кроме того, влияние Испании в Европе в XVI-XVII веках было достаточно велико, и испанское фехтование во Франции практиковалось не меньше, чем итальянское. Да и столкновения между сторонниками разных школ должны были приводить к определенным изменениям и преемственности в стилях. Но все же мы не можем с достаточной степенью уверенности утверждать, что какие-то классические или спортивные приемы пришли из Дестрезы или появились под ее влиянием» [4]

Ершов Филипп (Студия ART-фехтования RENCONTRE - http://www.rencontre-studio.ru/index/0-10 )

Рамон Мартинез (перевод Андрей Лилеев http://shipovnik.boom.ru/fencing/destreza/index.html )

«Глядя на огромный фолиант (имеется ввиду книга Жерара Тибо – прим.автора), … дивишься тому, что автор … не оказал ни малейшего влияния на развитие фехтовальной науки ни в одной стране, и что совсем немногие принципы вошли в современные системы» [3]

Эгертон Кастл «Школы и Мастера фехтования»

Вот собственно и все, наверное можно было бы и ставить точку… Но мне повезло приобрести тот самый фолиант Жерара Тибо «Академия меча», упоминавшийся Эгертоном Кастлом, и «пошло- поехало»…

Но прежде чем оно «пойдет» и «поедет», хочу сделать небольшое отступление – я не полагаю себя ни мастером фехтования, ни знатоком старых школ и не претендую на звание «последней инстанции» в вопросах Дестрезы. Как я уже говорил – я только учусь. И в этой статье вы не найдете приемов Дестрезы – они прекрасно описаны у Жерара Тибо (может когда-нибудь я смогу перевести его всего – пока процесс перевода только в самом начале). Моим желанием на данный момент является исправить некоторые откровенные ляпы, которые можно встретить на просторах интернета и изложить пару тройку мыслишек на тему «А действительно ли Дестреза умерла?» или вернее «Так ли уж ничего она после себя не оставила для классического фехтования?». При этом я не прошу, а просто таки настаиваю, чтобы читатель проверял мои мысли «на прочность», логику и правдоподобность. В будущем, когда я поближе познакомлюсь и с Дестрезой и с другими ранними школами фехтования, я, возможно, проведу более глубокий и подкрепленный цитатами анализ, а пока… пока всего-лишь наблюдения и вопросы.

В настоящее время известно не так уж много трудов, посвященных Дестрезе. Среди них основными полагают:

Jeronimo Caranza (De La filosofia de las Armes - 1583)

Luis Navarez (Libro de las Grandezas de la Espada - 1600)

Alvaro Guerra de la Vega (Comprehension of Destreza – 1681)

Gerard Tibauld d’Anver (Academy of the sword -1630)

И если по поводу первых трех авторов обычно недоразумений не возникает, то по поводу Жерара Тибо (Тибальта, Тибальда), чего только наши авторы не говорят… Прежде всего, не могут придти к единому мнению по поводу его национальной принадлежности: кто-то называет его французом[7], кто-то итальянцем[8]. Так же авторы статей расходятся по поводу того кем он был: исключительно ли гениальным теоретиком[7] или же все-таки не только знал, но и умел обращаться с оружием[8].

Чтобы внести некоторую ясность, позволю себе краткие выдержки из биографии Тибо, описанной Джоном Майклом Гриром, выполнившим перевод его «Академии меча» на английский язык:

«Тибо родился в Антверпене в 1574 году (современная Бельгия, в то время графство Фландрия, находившаяся под Испанским управлением, т.о. он был скорее фламандцем – прим.автора) в семье торговца шерстью.

...он был посвящен в науку фехтования с раннего детства и учился в Антверпене у знаменитого учителя фехтования Ламберта ван Сомерена (Lambert van Someren). Так же Тибо изучал медицину, архитектуру и живопись в свои молодые годы и даже был немного поэтом – одним словом, он был настоящим «Человеком Эпохи Возрождения».

…Молодым человеком, где-то в районе 1600 года, он отправился в Испанию и остановился в небольшом городке Санлучар де Баррамеда… т.к. Санлучар был родиной Дестрезы – родным городом Джеронимо Карранзы. Он обучался вместе с Нарваэсом и другими фехтовальщиками того региона. По прошествии времени Тибо вернулся домой в 1610 году.

К 1611 году Тибо осознал, что готов к тому, чтобы публично продемонстрировать полученные в Испании умения по фехтованию и отправляется в Роттердам на главный турнир фехтовальщиков Голландии, который собирал лучших представителей этого искусства со всех Нидерландов. Тибо выигрывает первый приз и его представляют принцу Морису Нассау – главе государства, чтобы Тибо продемонстрировал ему свой метод фехтования. Он … побил всех претендентов на выставке, длившейся несколько дней, что сделало его известным на всю Европу.

Обосновавшись в Амстердаме Тибо стал наиболее востребованным учителем фехтования в том регионе…

К 1615 году, если не ранее, Тибо начал разрабатывать планы по написанию объемной книги, посвященной фехтованию, которую назвал Академией Рапиры. Он потратил всю свою оставшуюся жизнь на работу над книгой, которая была опубликована в 1630 году – через год после его смерти»[6]

При желании, наиболее упорные смогут найти биографию Тибо на Википедиии:http://en.wikipedia.org/wiki/Girard_Thibault , источником которой послужил труд Германа Фонтена де ла Вервея «Жерар Тибо и его Академия Рапипы» (1978 г. страницы 284-319)

Надеюсь, это сможет внести некоторую ясность в вопрос «кем был Жерар Тибо».

Давайте взглянем на современное спортивное оружие - спортивную шпагу. Вернее на ее гарду, она выглядит так: http://vkontakte.ru/photo-7447335_132145417

А теперь давайте взглянем на испанскую рапиру, вернее тоже на ее гарду: http://www.deltin.net/5171.htm

Не находите, что гарды подозрительно похожи? «Побрейте» испанскую рапиру, и потеряв «усы» ее гарда станет идентичной спортивной. Да, скажете вы, но сейчас спортивные шпажные гарды уже не симметричны – согласен, современные технологии это позволяют, но изначально-то спортивные шпажные гарды были симметричными.

А если учесть, что исторически подобная форма гарды происходит из Испании (гарды прочих «национальных» рапир из других стран отличаются от испанской «тазы»), то вполне закономерен вопрос: «Не от испанской ли рапиры позаимствована современная спортивная гарда?»

Наблюдение третье – техническое.

Позиция.

В своей книге «Фехтование эпохи Возрождения» Джон Клементс приводит основные различия в стойках 16-17 веков и современной позиции, которая является прямой наследницей классического фехтования[10]:

http://vkontakte.ru/photo-7447335_174523236

Исходя как из рисунков Клементса, так и из рисунков трактатов прочих школ, в том числе и в манускрипте Сен-Дидье, которого полагают основоположником французской школы, где его Лейтенант и Прево стоят фронтально друг к другу, мы можем увидеть основную разницу между этими позициями. Одними из основных отличий являются:

Ренессансная позиция: Корпус развернут к противнику, пятки ног стоят на разных линиях, большая часть веса зачастую перенесена на одну из ног (Клементс, например, настаивает на том, что вес был перенесен на переднюю ногу)

Современная позиция: Корпус более развернут в профиль, уменьшая поражаемую поверхность, пятки ног находятся на одной линии, вес распределен между ногами равномерно.

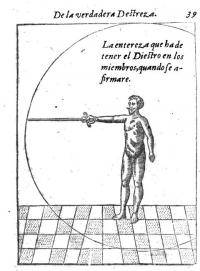

Теперь давайте взглянем на рисунки из трактатов по Дестрезе:

http://vkontakte.ru/photo-7447335_174523237

Вот как описывается позиция в Дестрезе: «В Испанской позиции вес выровнен по центру между ног, тело повернуто правым боком к противнику и фехтовальщик может двигаться в любом направлении, Вооруженная рука выпрямлена на уровне плеча. Но не заблокирована. Вес может перемещаться в подъем стопы или в колени по необходимости»[2].

Вот как описывает позицию испанцев В 1598 году Джордж Сильвер в своей книге Парадоксы Защиты: «Они стоят смело, насколько это возможно с корпусом развернутым правым боком, с поставленными близко друг к другу, постоянно двигающимися ногами, как если бы они танцевали, вытянув вперед свои руки вместе с рапирами очень прямо напротив лиц или корпусов своих противников, и эта единственная позиция для выполнения данного вида боя»[13]

Несмотря на то, что в своем трактате Тибо отошел от «классической» испанской стойки развернув переднюю стопу на 45%, однако и требования к положению корпуса, и распределению веса остались неизменными.

Вопрос: «А точно ли французская школа позаимствовала стойку только у итальянцев или изобрела сама свою собственную? Или же это был симбиоз «мягких» итальянских ног и «профильной стойки» испанцев?

Единственное оружие.

И уж если говорить о стойке Дестрезы, необходимо заметить, что подобная позиция не только уменьшает площадь поражения, НО и делает неудобным использование парного оружие. И это уже в 16 веке, когда в Италии предпочитали биться парным оружием. И если у того же Капо Феро[12], и Никола Гиганти да и Альфьери в середине 17 века мы встречаем технику боя как одиночным оружием против одиночного, так и парным против парного, то на их фоне Жерар Тибо выглядит настоящим «революционером», поскольку не только на словах настаивает на использовании исключительно одиночного оружия – рапиры(шпаги), но и на деле учит этому, причем как против одиночного, так и против парного оружия противника (шпага-дага, шпага-щит).

Мне могут возразить, что еще в 1570 году у Сен-Дидье[15] декларируется использование единственного оружия. Да, это правда, но есть несколько моментов, которые необходимо при этом учесть:

- переход от парного оружия к сольному может быть обоснован, прежде всего тем, что при парном оружии противники стоят фронтально друг к другу и второе оружие как бы компенсирует излишнюю открытость корпуса. Тогда как переход к сольному оружию компенсирует отсутствие пары разворотом корпуса в профиль, что уменьшает поражаемую поверхность. А у Сен-Дидье противники стоят фронтально, т.о. переход к сольному оружию продекларирован, но не обеспечена компенсация парного оружия разворотом в профиль.[15]

- в манускрипте Сен-Дидье он применяет сольное оружие против сольного, то время как Тибо использует сольное оружие как против сольного так и против парного, таким образом наглядно демонстрируя преимущество сольного оружия.

Этого нельзя не учитывать. Равно как и сложно не учитывать того что стойка Сен-Дидье напоминает испанскую – почти прямые ноги, оружие в вытянутой руке, только что корпус не развернут на манер Дестрезы…

А вот эта стойка вам случайно не напоминает трактат одного из итальянцев, Сальваторе Фабриса:

http://vkontakte.ru/photo-7447335_174523484

Снова микст из разных школ??? (Хотя "кто у кого" тут вопрос спорый - Дидье "издался" раньше чем Фабрис")

Вопрос: «А не мог ли именно труд Тибо стать первым практическим шагом от «декларирования» использования одиночного оружия к его практическому применению?»

Вопрос: «А только ли от итальянцев заимствовал Сен-Дидье свою методику, как полагают некоторые исследователи[11], или все-таки это был микс школ на вполне паритетных началах???»

Читая статьи по фехтованию[8] прочел, что в 1670 году Де ля Туш ввел понятие «сильной» и «слабой» частей клинка. Но подобное разделение, появилось как минимум на полвека раньше, причем с указанием того, что необходимо воздействовать своей сильной частью клинка на слабую часть клинка противника – все это мы можем прочитать у Жерара Тибо. Необходимо, правда, отметить что Тибо выделял не 2 а 12 частей с постепенным уменьшением «силы» клинка, однако, факт остается фактом – правило противопоставления «сильной» части своего оружия «слабой части» оружия противника – не изобретение «классической школы», а заимствование от более старых школ.

Parade-riposte.

Именно эту формулу многие считают одним из основных отличий классического фехтования от фехтования ранних школ – переход от stresso tempo (контратаки в темп) к двух- и более темповому фехтованию, от «беззащитного фехтования» к классическому…

Однако как ни странно этот принцип мы можем встретить еще у… Джорджа Сильвера[9] – непримиримого критика «итальянского боя рапирами». В его «Кратких инструкциях для моих «Парадоксов защиты»»[14] одна из глав была посвящена преимуществам атаки после предварительной защиты. К сожалению эта книга увидела свет только в конце 19 века и не могла никак повлиять на формирование классического фехтования, да и сам стиль боя пропагандируемый Сильвером был скорее «антиклассическим»… Но сам этот факт отражает то, что мысль о «защищенном фехтовании» была актуальна в «эпоху беззащитного фехтования» ничуть не меньше нежели может показаться.

Что же касается Дестрезы, то просто приведу цитату из Тибо, в которой он сравнивает два способа защиты от атаки:

«Этот способ подразумевает проведение контратаки в такт(одновременно), тогда как другой в два такта (защита-ответ-примеч.автора)… Для некоторых эта защита с ее одновременными действиями по защите и атаке, с выпадом может показаться более решительной, более активной и более благородной, чем другие, потому что она имеет в своем появлении что-то общее с наиболее бешеными действиями общепринятой практики (итальянской stresso tempo-примеч.автора), чем другая. Вы можете быть уверены, однако, что защита, показанная в Круге 1 (в два темпа – примеч.автора) является более уверенной, более быстрой для предотвращения всех изменений, а также более надежной… Именно поэтому, невероятно полезно на практике выполнение защит от этой и подобных им estocades в два темпа, а не в один, а иногда это совершенно необходимо…» [6]

Комментарии, как говориться излишни…