После 14-часового переезда из Барнаула наш микроавтобус оказался в небольшом алтайском селе Тюнгур, где находится уютная турбаза «Высотник».От нее начинаются многие маршруты, ведущие к подножию высочайшей горы Алтая – Белухи. Я и мой друг Сергей Крылов приехали, чтобы увидеть Белуху (4506 м) и Аккемский ледник, сползающий с ее северных склонов.

С Белухой связана одна легенда. В начале ХХ века алтайцы ждали прихода своего Спасителя — Ойрот-хана. Предвестником этого события должно было стать разрушение одной из двух вершин Белухи. Весной 1904 г. 12-летняя девочка Чугул пасла овец в урочище Теренг и встретила всадника в белом одеянии. Весть о Белом всаднике быстро разнеслась по кочевьям. Гонцы приглашали всех собраться в долине Теренг, у подножия горы Кырлык, для поклонения Белому Бурхану. Так на Алтае возникла новая религия — Белая вера.

Мне было интересно узнать, действительно ли изменились очертания Белухи в начале века. Случайно в руки попала книжка Самуэля Тюрнера, который в апреле 1904 г. попытался взойти на Белуху со стороны Аккемского озера. Перед восхождением Тюрнер ходил по Аккемскому леднику и заметил, что вся его поверхность покрыта молодыми глыбами (их острые грани не были затуплены эрозией). По оценкам Тюрнера, общий вес глыб составлял примерно полмиллиона тонн. Автор в своей книге привел много фотографий. Возможно, Белуха изменилась после 11-балльного Кузнецкого землетрясения, которое произошло 19 июня 1898 г.

Мы с Сергеем решили пройти маршрутом Тюрнера к Аккемскому леднику и посмотреть на каменные глыбы. Наняли в Тюнгуре проводника с тремя лошадьми, и к нашей компании присоединился местный охотник Митя Лошаков.

Грунтовая дорога через 1,5 км привела наш небольшой караван в поселок Кучерла. Здесь живут родители Митиной жены, и поэтому первая остановка состоялась именно здесь. Мы не смогли воздержаться от тяжкого греха чревоугодия и с удовольствием поддались искушению. Экзотический толкан (ячменная мука, залитая чаем и заправленная свежей сметаной) — невероятно простое, но обладающее живым алтайским колоритом блюдо — позволил полностью утолить разыгравшийся аппетит. Пока мы ели, нам рассказали, что в селе живут алтайцы из рода кергил, майман и кебек. Род по-алтайски называется «сеок», то есть кость. У южных алтайцев насчитывается около 30 сеоков. Люди, принадлежащие к одному роду, считаются родственниками, и их называют «единоутробными». Каждый сеок имеет своего родового хранителя. Это может быть гора, дерево или животное. Родовым деревом у рода майман является береза, а особо почитаемым животным — косуля; у рода кебек — можжевельник и волк.

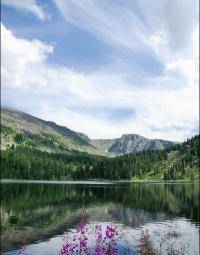

После трапезы переправляемся через реку и углубляемся в смешанный лес. Погода явно благоприятствует нам: солнышко светит, птички щебечут, и комаров нет — красота! Я еду замыкающим и пытаюсь что-нибудь заснять фотоаппаратом. Впечатления сменяются так же быстро, как окружающие пейзажи. Пройдя через урочище Аласкыр (в переводе — «пегий жеребец»), мы выходим к одноименному ручью, от которого начинается подъем на перевал Кузуяк.

А в междуреченске такое есть???Вы бы знали как я это обажаю=))))))))))))

А в междуреченске такое есть???Вы бы знали как я это обажаю=))))))))))))

А в междуреченске такое есть???Вы бы знали как я это обажаю=))))))))))))

А в междуреченске такое есть???Вы бы знали как я это обажаю=))))))))))))

Своей красотой, высотой и величеством.... и многим многим другим!_)

Своей красотой, высотой и величеством.... и многим многим другим!_)

Товарищи, нужен совет.

Товарищи, нужен совет. я знаю"рифовый,ткатский,грейпван,прямой,встречные все знаю,схватывающий одним концом,академический,штык узел,заичье,австрейский проводник,булинь,брамшкотовый"

я знаю"рифовый,ткатский,грейпван,прямой,встречные все знаю,схватывающий одним концом,академический,штык узел,заичье,австрейский проводник,булинь,брамшкотовый"

В последнее время, часто задаюсь этим вопросом. Для меня, свобода - это возможность делать то, что мне нравится и тогда, когда мне хочется. Носить то что удобно, а не просто идет; делать то, что первым пришло в голову; быть независимой от стереотипов и внутренних рамок.

В последнее время, часто задаюсь этим вопросом. Для меня, свобода - это возможность делать то, что мне нравится и тогда, когда мне хочется. Носить то что удобно, а не просто идет; делать то, что первым пришло в голову; быть независимой от стереотипов и внутренних рамок. ищем пещеру с большим гротом при входе. для дальнейшего лазания по ней. (скалолазание-ледолазание).нужны описания и фото,карта проезда.спасибо.

ищем пещеру с большим гротом при входе. для дальнейшего лазания по ней. (скалолазание-ледолазание).нужны описания и фото,карта проезда.спасибо.

а какие есть лучшие скальные туфли для начинающих альпинистов-скалолазов например для восхождения категории от 1а до 2б

а какие есть лучшие скальные туфли для начинающих альпинистов-скалолазов например для восхождения категории от 1а до 2б

На меня произвел неизгладимое впечатление!..

На меня произвел неизгладимое впечатление!..

серпухов

серпухов

После 14-часового переезда из Барнаула наш микроавтобус оказался в небольшом алтайском селе Тюнгур, где находится уютная турбаза «Высотник».От нее начинаются многие маршруты, ведущие к подножию высочайшей горы Алтая – Белухи. Я и мой друг Сергей Крылов приехали, чтобы увидеть Белуху (4506 м) и Аккемский ледник, сползающий с ее северных склонов.

После 14-часового переезда из Барнаула наш микроавтобус оказался в небольшом алтайском селе Тюнгур, где находится уютная турбаза «Высотник».От нее начинаются многие маршруты, ведущие к подножию высочайшей горы Алтая – Белухи. Я и мой друг Сергей Крылов приехали, чтобы увидеть Белуху (4506 м) и Аккемский ледник, сползающий с ее северных склонов.  я в питере, куда идти к кому обращаться.? я хочу на лошадках и надолго, и в конце августа:)))

я в питере, куда идти к кому обращаться.? я хочу на лошадках и надолго, и в конце августа:)))

Анылу 16.06:

Анылу 16.06: Стандартная рекламная тема, предназначена для всех, кому есть чем поделиться с миром. Все остальные темы буду беспощадно очищаться от подобного рода объявлений!

Стандартная рекламная тема, предназначена для всех, кому есть чем поделиться с миром. Все остальные темы буду беспощадно очищаться от подобного рода объявлений!

http://artrevue.org/articlies/horse.html

http://artrevue.org/articlies/horse.html  Авиакомпании:

Авиакомпании: Конные походы - это спорт?

Конные походы - это спорт?

Привет

Привет Дорогие друзья, весна поздняя, но летний отпуск не за горами!) мобилзуемся!)

Дорогие друзья, весна поздняя, но летний отпуск не за горами!) мобилзуемся!)